Voir la traduction automatique

Ceci est une traduction automatique. Pour voir le texte original en anglais cliquez ici

#Machinisme & Equipement Agricole

Kystes ovariens, kystes folliculaires et kystes lutéaux

Les kystes ovariens sont des follicules ovariens pathologiques qui n'ont pas subi d'ovulation

Les kystes ovariens sont des follicules ovariens pathologiques qui n'ont pas subi d'ovulation et qui mesurent généralement entre 25 mm et 50-60 mm de diamètre. Il est important de noter que les "kystes" post-partum survenant dans les 40 jours suivant le vêlage sont considérés comme physiologiques et non pathologiques. Ce n'est qu'après cette période, si les kystes persistent, qu'ils peuvent être identifiés comme un problème nécessitant une intervention. Les causes exactes des kystes ovariens ne sont pas claires. Ils résultent très probablement de facteurs environnementaux et génétiques, ainsi que de carences nutritionnelles (énergie, vitamines, micro- et macro-éléments), d'inflammations utérines antérieures et d'autres maladies de l'appareil reproducteur. Ces facteurs perturbent l'axe hypothalamus-hypophyse-ovaire, entraînant une sécrétion anormale de l'hormone lutéinisante (LH), essentielle au déclenchement de l'ovulation. Une poussée insuffisante de LH empêche le follicule ovarien de se rompre, ce qui conduit finalement à l'anovulation. En conséquence, les vaches peuvent présenter un œstrus irrégulier, une absence d'œstrus ou des symptômes de nymphomanie, qui peuvent ressembler aux premiers stades de l'œstrus.

Le traitement le plus courant des kystes ovariens fait appel à des agents pharmacologiques visant à stimuler la rupture folliculaire. Les médicaments les plus fréquemment utilisés sont les analogues de la GnRH (hormone de libération de la gonadotrophine), qui stimulent la libération de LH et d'hormone folliculo-stimulante (FSH), la gonadotrophine chorionique humaine (hCG) ou les progestatifs. Ces traitements visent à induire l'ovulation dans les follicules désactivés. Si la réponse au traitement pharmacologique est insuffisante, des méthodes plus invasives peuvent être employées, telles que l'aspiration guidée par ultrasons du liquide kystique. Cette technique permet de retirer en toute sécurité le liquide du kyste, ce qui peut permettre de rétablir un cycle ovarien normal. Cependant, cette méthode n'est pas très répandue et nécessite une surveillance attentive et des conditions techniques appropriées.

Un type de kyste ovarien moins courant est le kyste lutéal, qui est une variante des kystes folliculaires ayant subi une lutéinisation. Cela signifie que malgré l'absence d'ovulation, le follicule se transforme en une structure ressemblant au corps jaune. Les kystes lutéaux peuvent produire de la progestérone, ce qui entraîne des cycles œstraux irréguliers ou leur absence totale. Le traitement le plus efficace des kystes lutéaux est l'administration d'analogues de la PGF2α, tels que le cloprosténol, qui ont un effet lutéolytique, induisant la régression du corps jaune. Il est important de noter que la paroi du kyste doit être suffisamment épaisse pour répondre au traitement par prostaglandine. Une épaisseur de paroi supérieure à 3 mm est généralement utilisée comme critère pour classer un kyste comme lutéal. Si la réponse à la PGF2α est insuffisante, un traitement similaire à celui des kystes folliculaires, tel que l'utilisation d'analogues de la GnRH, peut être envisagé. L'aspiration des kystes lutéaux n'est pas recommandée, car cette méthode est généralement inefficace et peu propice à un traitement ultérieur.

Diagnostic et classification des kystes ovariens

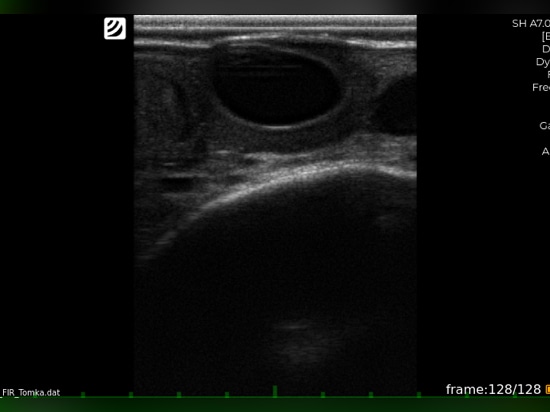

L'un des principaux défis du traitement des kystes ovariens est leur diagnostic et leur classification exacts. Une identification correcte permet de choisir le traitement adéquat et d'en accroître l'efficacité. Une mauvaise classification des kystes peut conduire à un traitement inefficace et à un échec thérapeutique. L'outil de diagnostic le plus précis pour détecter les kystes ovariens est l'échographie. L'examen échographique permet de déterminer avec précision la taille, la structure et le contenu liquide du kyste. En outre, dans le cas des kystes lutéaux, l'échographie permet d'évaluer l'épaisseur de la paroi du kyste, ce qui est crucial pour la planification du traitement. L'échographie Doppler est également très efficace, car elle permet d'observer le flux sanguin à l'intérieur de la paroi du kyste, ce qui donne des indications précieuses pour savoir si le kyste répondra au traitement à la prostaglandine.

Les mycotoxines comme facteur de risque des kystes ovariens

Les mycotoxines - toxines produites par certains champignons - peuvent avoir un impact significatif sur la santé reproductive des vaches et contribuer à l'apparition de kystes ovariens. Les mycotoxines peuvent perturber la fonction hormonale normale, y compris la sécrétion d'hormones gonadotropes, entraînant des troubles de l'ovulation et du cycle oestral. L'ingestion d'aliments contaminés par des mycotoxines, en particulier ceux qui contiennent des aflatoxines, de la zéaralénone ou des ochratoxines, peut interférer avec la production d'œstrogènes et de progestérone, entraver le développement normal des follicules ovariens et augmenter la probabilité de formation de kystes.

Pour minimiser le risque associé aux mycotoxines, plusieurs mesures peuvent être mises en œuvre, comme les adsorbants de mycotoxines (par exemple, la bentonite ou les zéolites), qui lient les toxines dans le tube digestif, empêchant ainsi leur absorption. En outre, l'incorporation d'additifs contrecarrant les toxines dans les aliments, tels que les vitamines (par exemple, les vitamines E et C), qui soutiennent la fonction immunitaire, ainsi que les suppléments à base de levure, peuvent améliorer la santé du microbiote intestinal et contribuer à la désintoxication. Il est également essentiel de procéder à des analyses régulières des aliments pour détecter la présence de mycotoxines afin de réduire le risque d'ingestion de toxines et de prévenir les problèmes de reproduction qui en découlent.